누군가는 물어봅니다, 시집을 왜 읽냐고.

그 질문에 딱 맞는 이유는 없지만, 한 가지 점은 분명합니다. 시(詩)는 분명 저를 항상 편안하게 만들어 줍니다. 사실 이 편안함이 제가 시(詩)를 읽는 전부일겁니다.

누군가로부터 상처입어, 뾰쪽하게 날이 설 때마다, 시집 속의 시어(詩語)들은 저를 위로하고, 그 감정의 뾰쪽함을 무디게 만들어 줍니다.

시인이 되고 싶었던 적도 있었습니다.

서정윤 시인의 ‘홀로서기’, 도종환 시인의 ‘접시꽃 당신’ 등 어릴 적 뜨거웠던 시집들을 마주하면서 그런 생각을 했을겁니다. 고등학교때는 무언가 쓰고 싶어서 시(詩)라 하기엔 민망한 잡설들을 끄적대기도 했습니다.

정확하게 기억나진 않치만 그 중 하나의 제목은 ‘타락한 천사에게’ 였습니다. 아마도 누군가에게 상처입어, 그 울분(?)을 달래려 하지 않았을까 짐작해봅니다.

그렇게 꼬꼬마 시절부터 시(詩)는 저를 달래주고 보듬아주었습니다. (시인이 되겠다는 마음을 지운건 정말 잘한 일이었습니다.)

‘가만히 좋아하는’

김사인 시인의 이 시집은 그래서 자주 꺼내 들여다보는 시집입니다. 누군가를 좋아하거나, 미워하는 마음을 잘 숨기지 못하는 저에게 이 시집의 시(詩)들은 조용히 일러줍니다. ‘가만히 좋아하라고’, ‘미워하지 말라고’. 상대방이 그 마음을 알아주던, 알아주지 않던 또는 이해해주던 그렇치 않던간에.

사실 아직도 감정을 잘 숨기지는 못합니다. 물론 예쁘게 표현도 잘 못하구요. 제 옆 분들은 표정과 행동에 고스란히 들어난다고 하더라구요. 저는 조심한다고 했는데도 말이지요. 그래서 불현듯 좋아하거나, 미워하는 감정이 불쑥 찾아오면 이 시집을 꺼내봅니다.

앞으로도 부단히 애를 써야만 할 것 같습니다, ‘가만히 좋아하도록’ 말입니다. 그리고 제가 좋아하는 그분들의 행복을 빌어줄 수 있도록 말입니다.

물론 그래야만 그 뾰쪽한 감정의 날이 그분들과 저를 향하지 않고 무뎌질 수 있을테니까요.

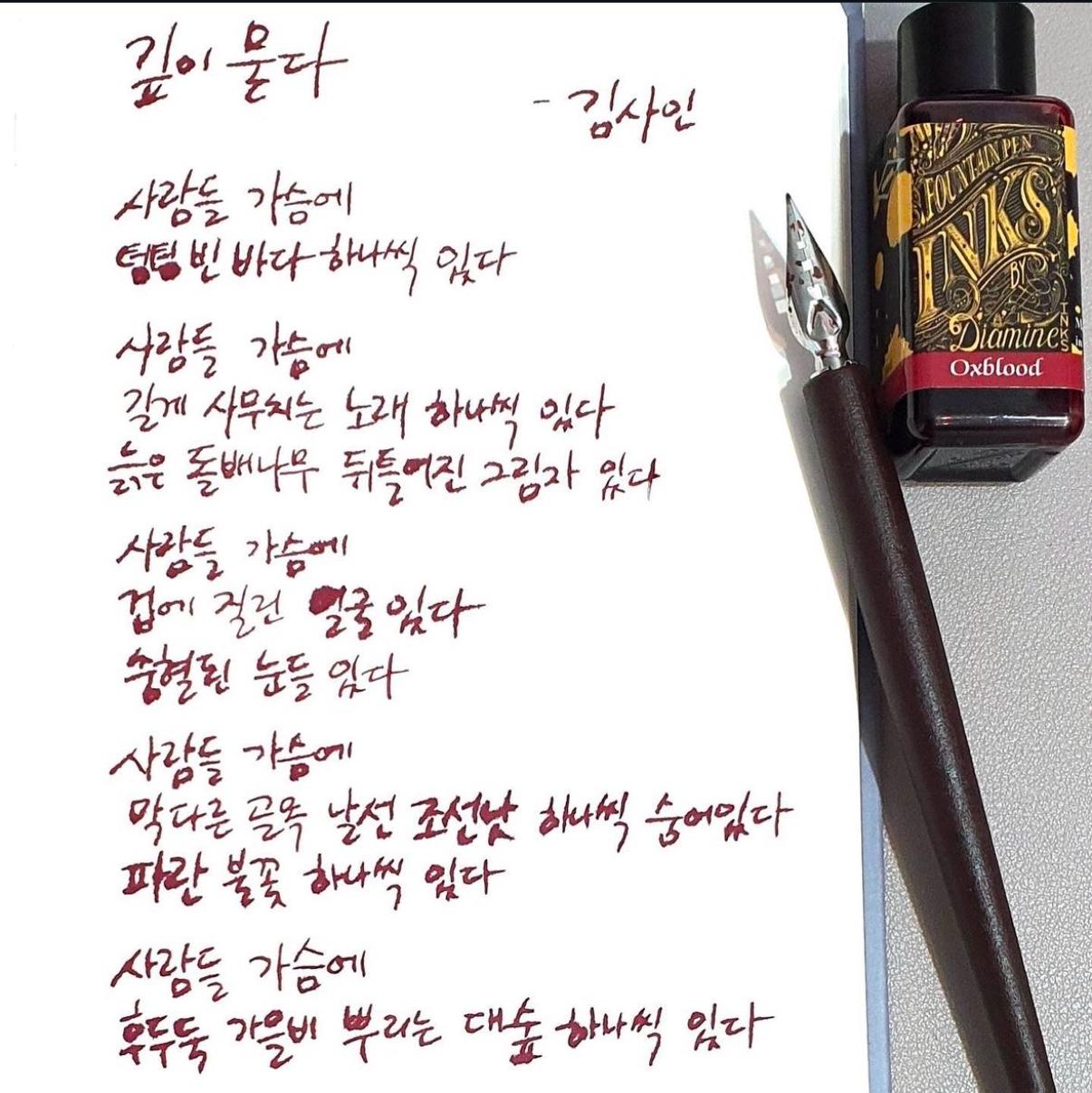

사람들 가슴에

텅텅 빈 바다 하나씩 있다

사람들 가슴에

길게 사무치는 노래 하나씩 있다

늙은 돌배나무 뒤틀어진 그림자 있다

사람들 가슴에

겁에 질린 얼굴 있다

충혈된 눈들 있다

사람들 가슴에

막다른 골목 날선 조선낫 하나씩 숨어 있다

파란 불꽃 하나씩 있다

사람들 가슴에

후두둑 가을비 뿌리는 대숲 하나씩 있다

- '깊이 묻다', 김사인

#BorntoRead_HR 이란 태그로 기억에 남기고 싶은 책 정리. 얼마나 할 지, 언제 할 지, 어떻게 할 지, 얼마만큼 할 지 알 수 없지만 문득 문득 한 권씩, 한 장씩, 한 자락의 기억만큼.